新作「大口真神」

「おおくちのまかみ」と読みます。かつて、日本では秩父・三峯神社を中心としてオオカミ信仰が盛んでした。江戸時代後期には人畜の被害により各藩で積極的に駆除され、明治に入ると海外犬の輸入に伴い入ってきたイヌ科の病気(ジステンパー)が致命的な打撃となり、1905年を最後にニホンオオカミは絶滅しました。

明らかに根絶を狙った駆除など現代では考えられませんが、当時の被害がそれほど大きかったということでしょう。江戸時代の古文書を見たことがありますが「庭で子ども11人が襲われ4人が喰われた」などの痛ましい獣害が生々しく記録されていました。子どもの死は悲劇であるのはもちろんですが、将来の働き手を失う農家にとっては死活問題です。

他にも集団で馬を襲って倒したとか、戸締りが甘く家に武器がない貧乏な家を中心に狙ったとか、オオカミの圧倒的な能力の高さを示す記述が見られました。特に当時の主力産業である農業に対する被害が甚大で、これが絶滅という結果につながってしまいました。

ではなぜ、これほどの対立関係にあった相手を、一方で神として崇めたのでしょう? これにも農業が関係しています。

農業の協力者としてのオオカミ

強力な捕食者であるオオカミは、一方でイノシシやシカといった農作物を大量に食害する大型の草食動物を狩ってくれる、ありがたい存在でもあったのです。当時の人々にとって、ご利益も大きい反面、多大な生贄を要求する荒神のような存在だったのかもしれません。それがいつしか、オオカミ信仰につながっていったのだと思います。

ちなみに、お稲荷様のキツネは、素早く器用なことからネズミなどの小動物を狩るのが得意なので、穀物倉を荒らすネズミを狩るとして信仰の対象になりました。だから名前に「稲」が付くし、蔵の鍵や稲穂をくわえているお稲荷さんの像があるんです。こちらは、人間を襲うことはないのでより親しみをもって迎えられていますね。

しかしまあ、野生動物に大事な食料庫の鍵を任せるという発想、これは欧米諸国にはないでしょうね。日本ならではの自然観だと思います。

京都・伏見稲荷のキツネさんです。稲穂と蔵の鍵をくわえています。

東北のオオカミ信仰

話をオオカミに戻しますと、実は私は秩父にはまだ行ったことがなくて。

近くだと岩手県奥州市の三峯神社には行ったことがありますのでそこの真神さんを載せておきます。

ニッコールS・C オート50/2 ニコマートFTn

やっぱりこういう被写体にはフィルムカメラが合いますね。

地元のオオカミ信仰

我が宮城県にも、夢のように美しくかわいらしいオオカミ伝説があります。

昔、現在の仙台市泉区実沢に永沢庄之助さんという人がいた(注:江戸時代の平民には名字がなかった、というのは現在は否定されている。公に名乗ることが禁止されていただけで、少なくとも数十%の平民が名字を持っていたとのこと)。彼は馬子で、馬に薪を背負わせて仙台の城下町まで売りに行く仕事をしていた。

当時実沢から城下町までは険しい山道で、その上オオカミやイノシシ、はては追い剥ぎのたぐいまで出没する物騒な道だった。

あるとき庄之助さんは、峠道で大口を開けて苦しんでいるオオカミを見かけた。おそるおそる見てみると、喉に大きなイノシシの骨がひっかかっていた。見かねた庄之助さんは、オオカミをなだめながら、骨を取ってやった。オオカミは喜んで山に帰っていった。

その日の深夜、庄之助さんの家の庭で大きな音がして、明るくなって見てみるとなんと大きなイノシシが置いてあった。オオカミが昼間の礼に来たのだろう。

それからというもの、庄之助さんが危険な山道を行くときは、必ずオオカミが一緒に歩いてくれるようになった。庄之助さんも、昼飯のおにぎりを2つ持っていき、1つはオオカミに食べさせてやった。

時が経ち庄之助さんが亡くなると、山の方から悲しげな遠吠えが聞こえ、いつまでも止まなかったという。

庄之助さんの子孫は毎年春になると、赤飯で庄之助さんとオオカミの友情の証だったおにぎりを作り「オオカミどんオオカミどん、おぼだてにきした(出産のお祝いに来ました)」と唱えて沢に落としたそうな。

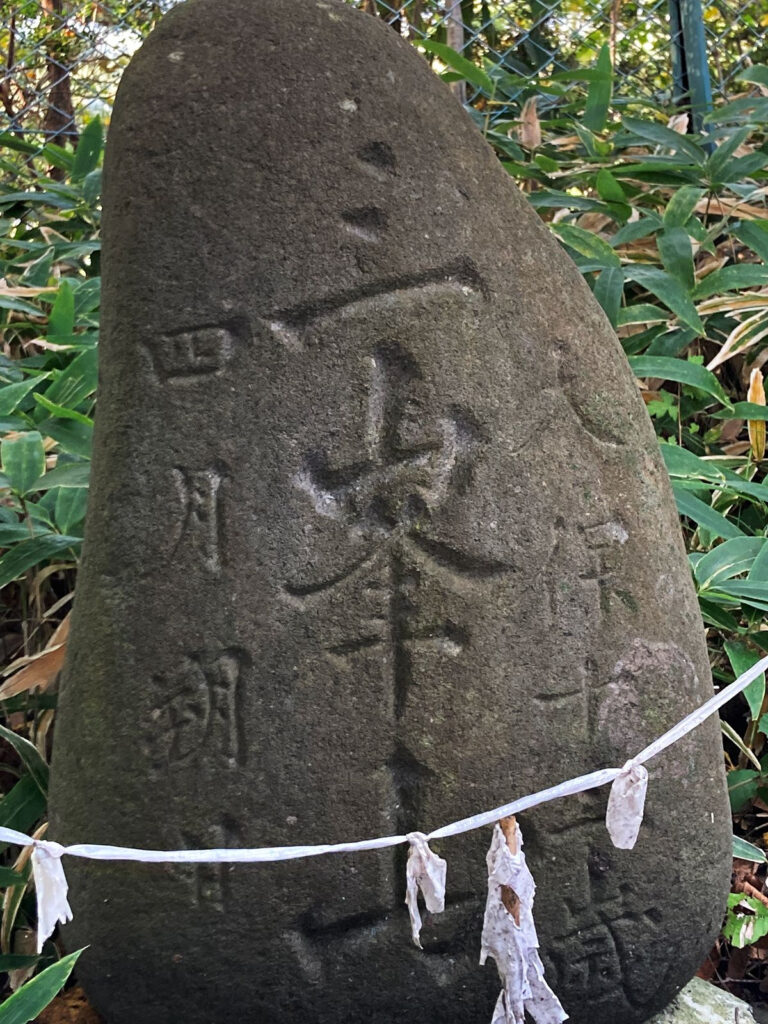

そんな伝説が「狼石(おいぬいし)」という小さな三峯山信仰となって、今も残っています。

おまけ

ここではたとあることに気づいた私。

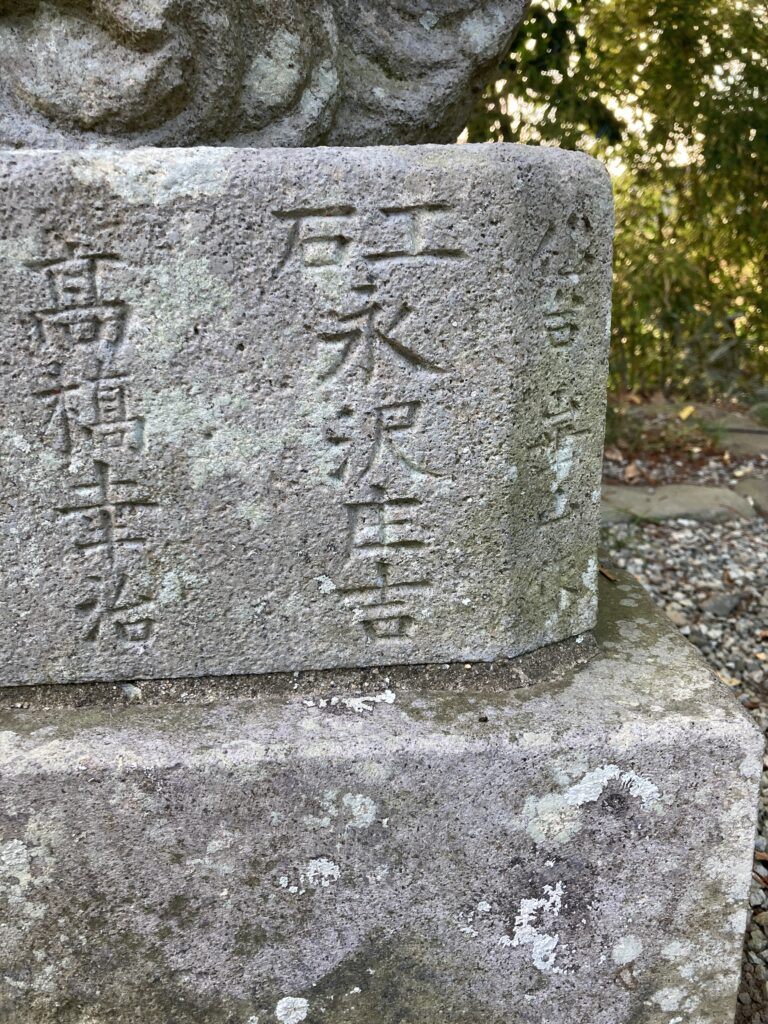

私は狛犬さん巡りも好きですが、庄之助さんが住んでいた実沢地区の熊野神社の狛犬さんが大好きでして。それがこの方。

どうですかこのイケメン・美人っぷり。彫りも立体的でほんとかっこいい!

建立は大正10年。石工さんは、と…

なにいいいいいいいいいいい!

ナガショー! ナガショーじゃねえか!

多分実沢地区には永沢という家が多いのかもしれませんが、名前に一文字もらうのは比較的近親の方なのでは? と想像してしまいました。

狼石には「天保12年」の刻がありますので、庄之助さんが亡くなったのは少なくとも1841年以前。仮に60歳で亡くなったとするなら生年は1780年頃。

一方、庄吉さんの狛犬の技の見事さから見て、大正10年に全盛期の40代だったと仮定すると、生年は1880年頃。庄之助さんと100歳違いですからひ孫も十分あり得るし、小さい頃はまだオオカミは姿を消す前ですから、おぼだての儀式も続いていて、参加していたとしてもおかしくありません。

いや…この考察に別に意味はねえ、ただのロマンよ

昭和初期以前ともなると、文献に残らないような歴史はほぼ調べようがありません。直接の関係者は亡くなっているし、いきなり飛び込みで聞きに行くような不躾な真似をしない限り情報なんてありません。戸籍がない時代の血縁関係のことは、自前で家系図を残しているような名家ならともかく、普通には調べがつかないし、そもそもそれを調べるのが私の目的でもありません。

オオカミとの友情を築いた心優しい男、ナガショー。

生き生きとした傑作狛犬を彫った大正の名工、ナガショー。

現在の仙台市泉区実沢に、かつてふたりのナガショーというナイスガイがいたというだけで充分です。